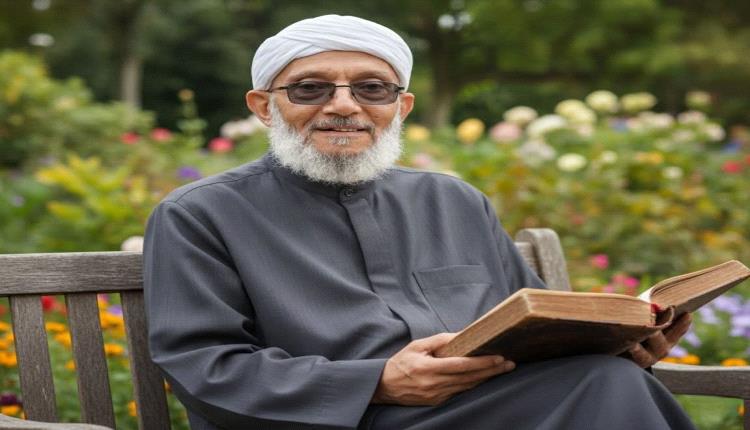

الشيخ العارف بالله: محمد المقرمي: من ريف الحجرية… إلى قلوب الملايين.

رحيل مهندس التدبّر… وبقاء الأثر:

اليوم الأربعاء ٥ جمادى الاخرة ١٤٤٧ھ، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥م َّترجل هذا الرجل المبارك، وفاضت روحه في مكة المكرمة فجرًا، مختتمًا رحلة عمرٍ عامرة بالعلم والإيمان والعمل.

صوتٌ خرج من زاويةٍ متواضعة، من غرفته الريفية المتواضعة في الشمايتين–الحجرية بتعز، صنع الشيخ المقرمي مدرسةً روحيةً لها بصمتها؛ مدرسة تقوم على التدبّر العميق، والتذوق الذهني والقلبي للقرآن، وإحياء المعاني المغفول عنها.

لم يكن خطيبًا مرتجلًا، بل مهندسًا للتدبر؛ يحسن الدخول إلى النص القرآني، ويملك لغةً فريدةً في مخاطبة العقل والروح معًا.

إنه وُجد في زمنٍ ازدحمت فيه الأصوات، وبهتت فيه القلوب تحت ضغط الحياة، يختار الله من عباده من يعيدون للروح صفاءها، وللإيمان نضارته، وللقرآن هيبته وبهاءه.

ومن هؤلاء الذين اصطفاهم الله لبعث النور في النفوس: الشيخ الداعية المهندس محمد المقرمي؛ صوتٌ تدبري قرآنيٌّ، ورجلٌ حمل همّ الهداية بنفسٍ شفافة وروحٍ محبة.

الشيخ محمد المقرمي شخص صاغه القرآن بنور التدبر وفتوح العارفين فلم تكن سيرة الشيخ المهندس محمد المقرمي مجرّد قصة رجلٍ صالح ختم حياته في أقدس بقاع الأرض؛ بل كانت نموذجًا نادرًا لإنسانٍ أعاد صياغة ذاته بالقرآن، ثم خرج إلى الناس يفيض عليهم من النور الذي حمله في صدره. إن الذي يُتأمّل في حياته لا يطالع شخصيةً تقليدية، ولا داعيةً مرّ مرورًا عابرًا في المشهد، بل يرى تجربة روحية عميقة صنعت منها العزلةُ القرآنيةُ رجلًا آخر، مختلفًا، مشعًا، يحمل من السكينة ما يكفي لتعديل مسار قلوبٍ كثيرة.

ولعلّ سرّ هذا الرجل أن سيرته تشدّك لا لأنها مليئة بالأحداث، بل لأنها مليئة بالتحوّل؛ فالأحداثُ تصنع السرد، أما التحوّلات فتصنع الإنسان، و

لقد وصل صوته – كما قال – "بمشيئة الله ومراده"، فصار حبلًا يصل القلوب بكتاب ربّها، ومفتاحًا يفتح خزائن المعنى، ويعيد للنفوس دفءَ المعرفة الشرعية.

اشتياق القلب للقاء الله:

ومن دلائل حسن الخاتمة أن يُيسّر الله للعبد عملًا صالحًا قبل موته، ثم يقبضه عليه، وقد ختم الشيخ المقرمي أيامه بعمرة، وزيارة مسجد رسول الله ﷺ… وكأنها تحفة الوداع الروحية قبل اللقاء الأكبر.

كتب عنه د. خالد بريه مودعًا: لا أحسبُ إلّا أنَّ الشيخ العارف بالله محمد المقرمي قد اشتاقَ إلى لقاء ربّه، فلبّى الله شوقه، وأجابه إلى ما أراد. كان بيننا بجسدٍ حاضر، أمّا روحه فكانت تُقيم في أفقٍ آخر، كأنها تتنسّمُ من رياض الغيب أنسامًا لا ندركها.

قال له الدكتور يومًا: هل تشتاق إلى لقاء الله؟

فقال، وهو يبتسم ابتسامةَ من عرف الطريق: إذا قبضني الله إليه، وجاء الملك يسألني: من ربّك؟ سأقول له: تسألني أنا عن الله، تسألني عن حبيبي؟! اجلسْ إلى جواري، أُحدّثكَ عن الله حقّ المعرفة!"

هذا المشهد الصغير يختزل روح الشيخ المقرمي؛ قلبٌ محبّ، مشتاق، يعرف الطريق، ويعيش مع الله قبل أن يبلّغ الناس. وما أكثر ما يحتاجه الإنسان اليوم: أن يرى التديّن حبًّا وتجربة، لا مجرد قول وطقوس.

لقد خسرته اليمن، لكن بقيت برامجه، بقيت كلماته، وبقي منهجُه في تربية الذوق الإيماني.

فأنصح كل محبٍّ للقرآن أن يتابع حلقاته؛ ففيها سكينةٌ تأنس بها الروح، ونفحاتٌ تزكو بها القلوب.

وهذه ومضات من مسيرته التدبرية ورحلته مع القرآن، من خلال اللقاءات التي تمت معه والحوارات والكلمات التي لخصته، وأبرز من كتب عنه هو الدكتور الحبيب الأديب المتألق: خالد بريه اليماني، الذي وفقه الله للجلوس مع هذه الشخصية الربانية وعمل معه لقاء كشف فيه عن منهجيته وحياته مع القرآن والتدبر، وإليكم هذه الومضات:

1. بين الهندسة والطيران… و"هندسة القلب"

بدأ المقرمي حياته مهندسًا للطيران، يتنقّل بين مطارات الأرض، يشاهد العالم من علٍ، ويرى عجائب الناس والدنيا.

لكن المفارقة أن المهندس الذي علِم كيف يرفع الأجنحة في السماء، كان يبحث ــ في أعماقه ــ عن شيء يرفعه هو. لم ينبهر بالمدن، ولا أغرته الأضواء. عرف مبكرًا أن الارتفاع الحقيقي لا يأتي من محرّك طائرة، بل من محرّك قلب.

هذا الوعي المبكّر شكّل أول ملمح من ملامحه:

اتزان النظر إلى الدنيا، فهو لم يعتزلها هروبًا، ولا ولج إليها طمعًا؛ بل سار فوقها بثبات من عرف حقيقتها، فكان مثالًا للأجيال في أن العمل المهنيّ لا يناقض الارتقاء الروحي؛ بل قد يكون جسرًا إليه متى صُحِّح المقصد.

2. العزلة القرآنية… التجربة التي لا تُقلَّ:

لم تكن عزلته ستّ سنوات مع القرآن مجرّد تفرّغ للعبادة، بل كانت رحلة إعادة تصنيعٍ للروح.

الناس تقرأ القرآن، أما هو فكان "يسكنه".

الناس تختم المصحف، أما هو فكان يختم النفس عند كل آية.

إن تحليل أثر هذه التجربة يكشف ثلاث سمات أساسية ظهرت في شخصيته لاحقًا:

أولًا: البصيرة قبل العبارة

كان الرجل يتكلّم فلا تسمع كلامًا مصفوفًا، بل تسمع بصيرة تكشف المعنى من داخله.

ما يقوله لا يشبه ما في الكتب، ولا يمكن تعويضه عبر مجرّد الاطلاع؛ لأنه ثمرة معاناة روحية، لا مجرّد مطالعة فكرية.

ثانيًا: قراءة القرآن كوحدة واحدة

امتاز بقدرة نادرة على وصل الآية بأختها، وضمّ النظائر، واستحضار علائق النصوص حتى تكاد تشعر أنه يقرأ "قرآنًا واحدًا لا سورًا متفرّقة".

هذه الملكة ليست قدرة ذهنية فقط، بل هي ثمرة عيش طويل مع النص حتى تصبح علاقاته الداخلية جزءًا من نَفَس القارئ.

ثالثًا: أنسٌ بالقرآن يتجاوز الوصف

حين يبلغ الإنسان منزلة يختم فيها القرآن في يوم واحد، لا يكون ذلك إنجازًا شكليًا، بل حالة من الانغماس الكامل في المعنى.

وهذا يفسّر تلك السكينة التي تحيط بك إذا جلست معه:

كان الرجل كأنه خرج لتوّه من سورة يرويها.

3. سلوك العارفين: أدب، وانكسار، وتخفّف:

أهم ما ميّز المقرمي ليس علمه، بل سلوكه.

السلوك في حياة الأولياء هو الميدان الذي تظهر فيه حقيقة التجربة: هل صاغت الروح؟ هل زكّت النفس؟ هل نقّت النية؟

وقد قدّم الشيخ نموذجًا يُدرَّس في ثلاثة أمور:

أولًا: التواضع الحقيقي

ليس تواضعًا متكلّفًا، بل تواضعًا نابعًا من يقينٍ بأن الفضائل من الله لا من صاحبها.

كان إذا سُئل عمّا لا يعلم قال "لا أدري"، وإذا سُئل عمّا يعلم أجاب كمن يتلقّى لا كمن يعطي.

ثانيًا: الانكسار بين يدي الله:

كان يردّد معنى واحدًا: أن الإنسان عبدٌ، وأن مقام العبودية أشرف المقامات.

وهذا يتّسق مع نظرته للتديّن: بساطة بلا تعقيد، جوهر بلا شكل، حقيقة بلا استعراض.

ثالثًا: التخفّف من الذات

لم يكن يقبل أن يتعلّق به أحد، فإذا رأى مريدًا يلتصق بشخصه أشار له إلى الله.

وحين قال له أحدهم: "افتقدتك شيخنا"، أجابه بعبارته الخالدة:

«من وجد الله، ما افتقد شيئًا».

جملة لا يقولها إلا من وصل إلى مقام الأنس.

4. أثره في الناس… تربية لا خطابة:

كثيرون يتحدّثون، لكن قليلًا هم الذين يصنعون أثرًا.

والمقرمي كان من هذا الصنف النادر، أثره لم يكن منبريًا، بل كان أثر مجالسة؛ يُصلح الله به القلوب دون أن يقصد هو ذلك.

تحليليًا، يمكن تفسير قوة تأثيره بثلاثة عوامل:

1. صدق التجربة: ليس في حديثه مبالغة، ولا محاولة للإقناع، بل صدقٌ يجعل المعنى يدخل القلب دون إذن.

2. وحدة الشخصية: ما يقوله هو ذاته ما يعيشه، وهذا الانسجام بين القول والعمل يعطي للكلمة سلطة روحية لا تُكتسب بالمعرفة.

3. التربية بالمعنى لا بالمعلومة: كان يربّي عبر تغيير زاوية النظر، لا عبر سرد الأحكام، يعلمك أن ترى الدنيا بمنظار الآخرة، وأن ترى الآية بمنظار المقصد، وأن ترى نفسك بمنظار الحق.

5. لماذا يحتاجه الجيل القادم؟

إن الجيل الجديد يقف في عالمٍ مضطرب، فيه وفرة معلومات وقلةُ معنى، كثرةُ خطابات وندرةُ قدوات.

وسيرة الشيخ المقرمي تقدّم ثلاثة دروس كبرى يمكن للأجيال القادمة أن تستضيء بها:

1. أن الإنسان يمكنه أن يصنع نفسه من جديد: ليس القدر ما يصنعنا، بل قرار التغيير والعودة إلى الله.

المقرمي كان مهندسًا، ثم أصبح "مهندس قلوب" عبر القرآن.

2. أن العزلة مع القرآن ليست انسحابًا، بل تأسيسٌ للقوة: العزلة التي تدفعك إلى الناس لا التي تهرب بك منهم.

وقد خرج من خلوته ناضجًا، عميقًا، قادرًا على العطاء.

3. أن القدوة ليست ضجيجًا، بل صفاء: وما أحوج الجيل اليوم أن يرى تديّنًا نقيًا بلا تكلف، وإيمانًا حيًا بلا صراخ.

خاتمة: حين يمشي رجل بنور القرآن:

قد يرحل الرجل، لكن التجارب الحية لا تموت، والشيخ المقرمي كان تجربة، تجربة رجلٍ سكن القرآنُ قلبَه، فصار يمشي بين الناس بنوره.

وحين اختاره الله لختام حياته في مكة المكرمة، بدا ذلك كخاتمة تليق برجل عاش لله، ومضى إلى الله، وتعلّق بالله.

إن كتابة سيرته ليست رثاء، بل واجب تربوي؛ لأن الأجيال القادمة تحتاج أن تعرف أن الولاية ليست خرافة، وأن النور لا يزال في الأرض، وأن القرآن يصنع رجالًا إذا وجد قلوبًا صادقة.

ولعل من أهم ما تحتاجه الأجيال القادمة ليس قصّة الشيخ، بل منهجه؛ لأن التجارب الراقية تنتقل بالمنهج لا بالسرد، وفيما يلي أبرز معالم هذه المدرسة:

أولًا: معالم منهجه التدبّري:

1. قراءة القرآن كوحدة عضوية متكاملة:

كانت من أهم خصائصه أنه لا يتعامل مع الآيات كجزرٍ منفصلة، بل كان يرى القرآن كصفحة واحدة تتواشج فيها المعاني، وتتجاوب الآيات مع أخواتها.

يتنقّل بين السور بوعي العلاقات الداخلية، فيُظهر لك وحدة الخطاب، واتساق الروح، وانسجام المقاصد.

وهذا المنهج يُعيد المتدبّر إلى الأصل الأول أن القرآن نزل ليُفهم جملةً لا كأنصاف جمل.

2. الانطلاق من المقصد قبل التفصيل:

كان يبدأ من مركز المعنى العام، ثم ينفذ إلى التفاصيل، لا العكس، فهو يقرأ السورة بحثًا عن روحها، رسالتها الأساسية، خطّها الهادي، ثم يُسقط ذلك على آياتها.

بهذا يربط المتدبّر بين:

مركز السورة

ومقاصدها

ودلالة مقاطعها

وموقع كل آية في سياقها

وهذا منهج يحرّر من القراءة التجزيئية التي تُفقِد المتدبّر حرارة النص.

3. تذوّق الجمال المعنوي قبل التحليل اللغوي:

لم يكن ينطلق من التفكيك اللغوي أو البلاغي، بل من الدهشة المعنوية، ثم يعود إلى اللفظ ليُفسّر سبب الجمال.

فالجمال عنده ليس مسألة فنية، بل هو نافذة على المقصد الإلهي.

4. النظر للقرآن كخطاب تربية وهداية لا مجرد نصّ علمي:

كان يرى أن القرآن ليس كتاب معلومات، بل كتاب تشكيل روحي.

ولذلك لا يفسّر الآية بما تقوله فقط، بل بما تصنعه في الإنسان.

هذا يفسّر لماذا كان كلامه يوقظ الضمير لا يكدّس المعلومات.

5. الجمع بين القرآن والحديث في صورة واحدة:

كان ينظر إلى القرآن والسنّة كأنهما "صورتان لنورٍ واحد".

لا يفسّر حديثًا دون أن يبحث عن مرآته في كتاب الله، ولا يقرأ آية دون أن يطلب ظلّها النبويّ، وهذه مهارة لا يقدر عليها إلا من غاص طويلًا في الوحيين حتى توحّدت رويتُه.

6. البعد عن التكلف والتصنّع العلمي:

تدبّره بسيط، عميق، مباشر، نابع من حياةٍ مع القرآن لا من استعراضٍ معرفي.

تراه يستخرج معاني دقيقة دون اصطناع، وكأنّه ينقل عن تجربة عاشها لا عن كتاب قرأه.

ثانيًا: معالم مدرسته الروحية:

1. العبودية المطلقة لله هي مركز كل شيء:

هذه هي النقطة المركزية في منهجه التربوي، فالتدين عنده ليس طقوسًا، ولا مقامات روحية، ولا معارف عليا؛ بل هو تحققٌ كامل بمعنى العبودية: الخضوع، الافتقار، الاستسلام، والمحبة.

كان يردد: "من وجد الله ما افتقد شيئًا"، وهي خلاصة منهجه كله.

2. السكينة لا تُطلب… بل تُوهب لمن صحح الطريق:

كان يرى أن السكينة ثمرة لا تُنال بالسعي المباشر، بل تُعطى لمن صحّ مساره، ولذلك كان يقول: "اعمل بما عندك، وسيأتي ما ليس عندك".

مدرسته تنطلق من: التربية بالصدق لا بالبحث عن الأحوال.

3. الرفق بالنفس والناس:

لم يكن من أهل الشدة ولا التعنيف، بل كان يحمل روحًا لينة، ترى في كل نفسٍ قابليتها للاهتداء.

مدرسته تؤمن أن الإنسان إذا هُدي إلى المعنى الصحيح تغيّر تلقائيًا.

4. رفض مظاهر التديّن المفتعلة: كان يمقت الشكلية، ويرى أنها تحجب الإنسان عن المقصد.

التدين عنده:

بساطة

صدق

صفاء

قرب من الله

لا استعراض، ولا خطابات مشتعلة بلا أثر.

5. المداومة على الذكر بلا ضجيج:

كان الذكر عنده حالة داخلية أكثر منه ترديدًا.

ليس المراد كثرة الكلمات، بل حضور القلب مع الله.

ثالثًا: سمات التديّن النقي في تجربته:

1. تديّن إنساني: فلا ينفصل عن الحياة، ولا يعادي الفطرة، ولا يقصي النفس من حقها.

يجمع بين حب الله وحب الحياة، بين صفاء القلب وعمارة الدنيا.

2. تديّن بلا وساطة:

لا يربط الناس بشخصه، ولا يدّعي منزلة، بل يدفعهم مباشرةً نحو الله، كان يقول لمن يتعلّق به: "ارفع رأسك… التعلّق يكون بالله".

3. تديّن عملي وليس وعظيًا: فلا يطلب من الناس حفظ الكلام، بل تحويله إلى سلوك، ويركّز على العمل الصغير المتكرر لا على الخطابات الكبيرة.

4. تديّن يستند إلى التجربة لا التنظير: ما يتحدث به جرّبه، وما ينصح به عاشه، وما يدعو إليه تخلّق به، وهذا ما يعطي كلامه حرارة التأثير.

5. تديّن يربّي لا يحرّض: يُخرج الإنسان من الاضطراب إلى الاطمئنان، ومن التشوّش إلى اليقين، ومن التكلّف إلى البساطة.

خاتمة: مدرسة تستحق الدراسة والتدوين:

إن تجربة الشيخ محمد المقرمي ليست تجربة عابرة، بل نموذج تربوي وروحي يصلح أن يُدرّس ويُنقل للأجيال.

منهجه التدبّري مدرسة، وسلوكه مدرسة، وتديّنه مدرسة.

وكل مدرسةٍ أصيلة لا بد أن تحفظ عبر:

التدوين

والتحليل

والاقتداء العملي

لا بالبكاء على سيرة رحل أصحابها.

لقد رحل الشيخ، لكن منهجه حي.

ومن واجب المحبين والباحثين أن يحفظوا هذه التجربة، لأنها واحدة من التجارب القليلة التي أعادت للوحي دوره:

تربيةً، وتزكية، وفتحًا، ونورًا يمشي في الناس.

ختاما:

اللهم ارحم عبدك محمد المقرمي، واجعل القرآن ربيع قبره، وأنسه في وحدته.

اللهم اجزه عن أمته ودينك خير الجزاء، وارفع درجته في عليين، واسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم أَلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف على الأمة خيرًا في علمها ودينها وأخلاقها.

نسأل الله أن يجعل أثره ممتدًا، وأن يجعلنا من السائرين على الطريق الذي سار فيه: طريق الصدق، والوحي، والأنس بالله.

جمعه وأعده: خادم الأخيار والعلماء

رحيل مهندس التدبّر… وبقاء الأثر:

اليوم الأربعاء ٥ جمادى الاخرة ١٤٤٧ھ، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥م َّترجل هذا الرجل المبارك، وفاضت روحه في مكة المكرمة فجرًا، مختتمًا رحلة عمرٍ عامرة بالعلم والإيمان والعمل.

صوتٌ خرج من زاويةٍ متواضعة، من غرفته الريفية المتواضعة في الشمايتين–الحجرية بتعز، صنع الشيخ المقرمي مدرسةً روحيةً لها بصمتها؛ مدرسة تقوم على التدبّر العميق، والتذوق الذهني والقلبي للقرآن، وإحياء المعاني المغفول عنها.

لم يكن خطيبًا مرتجلًا، بل مهندسًا للتدبر؛ يحسن الدخول إلى النص القرآني، ويملك لغةً فريدةً في مخاطبة العقل والروح معًا.

إنه وُجد في زمنٍ ازدحمت فيه الأصوات، وبهتت فيه القلوب تحت ضغط الحياة، يختار الله من عباده من يعيدون للروح صفاءها، وللإيمان نضارته، وللقرآن هيبته وبهاءه.

ومن هؤلاء الذين اصطفاهم الله لبعث النور في النفوس: الشيخ الداعية المهندس محمد المقرمي؛ صوتٌ تدبري قرآنيٌّ، ورجلٌ حمل همّ الهداية بنفسٍ شفافة وروحٍ محبة.

الشيخ محمد المقرمي شخص صاغه القرآن بنور التدبر وفتوح العارفين فلم تكن سيرة الشيخ المهندس محمد المقرمي مجرّد قصة رجلٍ صالح ختم حياته في أقدس بقاع الأرض؛ بل كانت نموذجًا نادرًا لإنسانٍ أعاد صياغة ذاته بالقرآن، ثم خرج إلى الناس يفيض عليهم من النور الذي حمله في صدره. إن الذي يُتأمّل في حياته لا يطالع شخصيةً تقليدية، ولا داعيةً مرّ مرورًا عابرًا في المشهد، بل يرى تجربة روحية عميقة صنعت منها العزلةُ القرآنيةُ رجلًا آخر، مختلفًا، مشعًا، يحمل من السكينة ما يكفي لتعديل مسار قلوبٍ كثيرة.

ولعلّ سرّ هذا الرجل أن سيرته تشدّك لا لأنها مليئة بالأحداث، بل لأنها مليئة بالتحوّل؛ فالأحداثُ تصنع السرد، أما التحوّلات فتصنع الإنسان، و

لقد وصل صوته – كما قال – "بمشيئة الله ومراده"، فصار حبلًا يصل القلوب بكتاب ربّها، ومفتاحًا يفتح خزائن المعنى، ويعيد للنفوس دفءَ المعرفة الشرعية.

اشتياق القلب للقاء الله:

ومن دلائل حسن الخاتمة أن يُيسّر الله للعبد عملًا صالحًا قبل موته، ثم يقبضه عليه، وقد ختم الشيخ المقرمي أيامه بعمرة، وزيارة مسجد رسول الله ﷺ… وكأنها تحفة الوداع الروحية قبل اللقاء الأكبر.

كتب عنه د. خالد بريه مودعًا: لا أحسبُ إلّا أنَّ الشيخ العارف بالله محمد المقرمي قد اشتاقَ إلى لقاء ربّه، فلبّى الله شوقه، وأجابه إلى ما أراد. كان بيننا بجسدٍ حاضر، أمّا روحه فكانت تُقيم في أفقٍ آخر، كأنها تتنسّمُ من رياض الغيب أنسامًا لا ندركها.

قال له الدكتور يومًا: هل تشتاق إلى لقاء الله؟

فقال، وهو يبتسم ابتسامةَ من عرف الطريق: إذا قبضني الله إليه، وجاء الملك يسألني: من ربّك؟ سأقول له: تسألني أنا عن الله، تسألني عن حبيبي؟! اجلسْ إلى جواري، أُحدّثكَ عن الله حقّ المعرفة!"

هذا المشهد الصغير يختزل روح الشيخ المقرمي؛ قلبٌ محبّ، مشتاق، يعرف الطريق، ويعيش مع الله قبل أن يبلّغ الناس. وما أكثر ما يحتاجه الإنسان اليوم: أن يرى التديّن حبًّا وتجربة، لا مجرد قول وطقوس.

لقد خسرته اليمن، لكن بقيت برامجه، بقيت كلماته، وبقي منهجُه في تربية الذوق الإيماني.

فأنصح كل محبٍّ للقرآن أن يتابع حلقاته؛ ففيها سكينةٌ تأنس بها الروح، ونفحاتٌ تزكو بها القلوب.

وهذه ومضات من مسيرته التدبرية ورحلته مع القرآن، من خلال اللقاءات التي تمت معه والحوارات والكلمات التي لخصته، وأبرز من كتب عنه هو الدكتور الحبيب الأديب المتألق: خالد بريه اليماني، الذي وفقه الله للجلوس مع هذه الشخصية الربانية وعمل معه لقاء كشف فيه عن منهجيته وحياته مع القرآن والتدبر، وإليكم هذه الومضات:

1. بين الهندسة والطيران… و"هندسة القلب"

بدأ المقرمي حياته مهندسًا للطيران، يتنقّل بين مطارات الأرض، يشاهد العالم من علٍ، ويرى عجائب الناس والدنيا.

لكن المفارقة أن المهندس الذي علِم كيف يرفع الأجنحة في السماء، كان يبحث ــ في أعماقه ــ عن شيء يرفعه هو. لم ينبهر بالمدن، ولا أغرته الأضواء. عرف مبكرًا أن الارتفاع الحقيقي لا يأتي من محرّك طائرة، بل من محرّك قلب.

هذا الوعي المبكّر شكّل أول ملمح من ملامحه:

اتزان النظر إلى الدنيا، فهو لم يعتزلها هروبًا، ولا ولج إليها طمعًا؛ بل سار فوقها بثبات من عرف حقيقتها، فكان مثالًا للأجيال في أن العمل المهنيّ لا يناقض الارتقاء الروحي؛ بل قد يكون جسرًا إليه متى صُحِّح المقصد.

2. العزلة القرآنية… التجربة التي لا تُقلَّ:

لم تكن عزلته ستّ سنوات مع القرآن مجرّد تفرّغ للعبادة، بل كانت رحلة إعادة تصنيعٍ للروح.

الناس تقرأ القرآن، أما هو فكان "يسكنه".

الناس تختم المصحف، أما هو فكان يختم النفس عند كل آية.

إن تحليل أثر هذه التجربة يكشف ثلاث سمات أساسية ظهرت في شخصيته لاحقًا:

أولًا: البصيرة قبل العبارة

كان الرجل يتكلّم فلا تسمع كلامًا مصفوفًا، بل تسمع بصيرة تكشف المعنى من داخله.

ما يقوله لا يشبه ما في الكتب، ولا يمكن تعويضه عبر مجرّد الاطلاع؛ لأنه ثمرة معاناة روحية، لا مجرّد مطالعة فكرية.

ثانيًا: قراءة القرآن كوحدة واحدة

امتاز بقدرة نادرة على وصل الآية بأختها، وضمّ النظائر، واستحضار علائق النصوص حتى تكاد تشعر أنه يقرأ "قرآنًا واحدًا لا سورًا متفرّقة".

هذه الملكة ليست قدرة ذهنية فقط، بل هي ثمرة عيش طويل مع النص حتى تصبح علاقاته الداخلية جزءًا من نَفَس القارئ.

ثالثًا: أنسٌ بالقرآن يتجاوز الوصف

حين يبلغ الإنسان منزلة يختم فيها القرآن في يوم واحد، لا يكون ذلك إنجازًا شكليًا، بل حالة من الانغماس الكامل في المعنى.

وهذا يفسّر تلك السكينة التي تحيط بك إذا جلست معه:

كان الرجل كأنه خرج لتوّه من سورة يرويها.

3. سلوك العارفين: أدب، وانكسار، وتخفّف:

أهم ما ميّز المقرمي ليس علمه، بل سلوكه.

السلوك في حياة الأولياء هو الميدان الذي تظهر فيه حقيقة التجربة: هل صاغت الروح؟ هل زكّت النفس؟ هل نقّت النية؟

وقد قدّم الشيخ نموذجًا يُدرَّس في ثلاثة أمور:

أولًا: التواضع الحقيقي

ليس تواضعًا متكلّفًا، بل تواضعًا نابعًا من يقينٍ بأن الفضائل من الله لا من صاحبها.

كان إذا سُئل عمّا لا يعلم قال "لا أدري"، وإذا سُئل عمّا يعلم أجاب كمن يتلقّى لا كمن يعطي.

ثانيًا: الانكسار بين يدي الله:

كان يردّد معنى واحدًا: أن الإنسان عبدٌ، وأن مقام العبودية أشرف المقامات.

وهذا يتّسق مع نظرته للتديّن: بساطة بلا تعقيد، جوهر بلا شكل، حقيقة بلا استعراض.

ثالثًا: التخفّف من الذات

لم يكن يقبل أن يتعلّق به أحد، فإذا رأى مريدًا يلتصق بشخصه أشار له إلى الله.

وحين قال له أحدهم: "افتقدتك شيخنا"، أجابه بعبارته الخالدة:

«من وجد الله، ما افتقد شيئًا».

جملة لا يقولها إلا من وصل إلى مقام الأنس.

4. أثره في الناس… تربية لا خطابة:

كثيرون يتحدّثون، لكن قليلًا هم الذين يصنعون أثرًا.

والمقرمي كان من هذا الصنف النادر، أثره لم يكن منبريًا، بل كان أثر مجالسة؛ يُصلح الله به القلوب دون أن يقصد هو ذلك.

تحليليًا، يمكن تفسير قوة تأثيره بثلاثة عوامل:

1. صدق التجربة: ليس في حديثه مبالغة، ولا محاولة للإقناع، بل صدقٌ يجعل المعنى يدخل القلب دون إذن.

2. وحدة الشخصية: ما يقوله هو ذاته ما يعيشه، وهذا الانسجام بين القول والعمل يعطي للكلمة سلطة روحية لا تُكتسب بالمعرفة.

3. التربية بالمعنى لا بالمعلومة: كان يربّي عبر تغيير زاوية النظر، لا عبر سرد الأحكام، يعلمك أن ترى الدنيا بمنظار الآخرة، وأن ترى الآية بمنظار المقصد، وأن ترى نفسك بمنظار الحق.

5. لماذا يحتاجه الجيل القادم؟

إن الجيل الجديد يقف في عالمٍ مضطرب، فيه وفرة معلومات وقلةُ معنى، كثرةُ خطابات وندرةُ قدوات.

وسيرة الشيخ المقرمي تقدّم ثلاثة دروس كبرى يمكن للأجيال القادمة أن تستضيء بها:

1. أن الإنسان يمكنه أن يصنع نفسه من جديد: ليس القدر ما يصنعنا، بل قرار التغيير والعودة إلى الله.

المقرمي كان مهندسًا، ثم أصبح "مهندس قلوب" عبر القرآن.

2. أن العزلة مع القرآن ليست انسحابًا، بل تأسيسٌ للقوة: العزلة التي تدفعك إلى الناس لا التي تهرب بك منهم.

وقد خرج من خلوته ناضجًا، عميقًا، قادرًا على العطاء.

3. أن القدوة ليست ضجيجًا، بل صفاء: وما أحوج الجيل اليوم أن يرى تديّنًا نقيًا بلا تكلف، وإيمانًا حيًا بلا صراخ.

خاتمة: حين يمشي رجل بنور القرآن:

قد يرحل الرجل، لكن التجارب الحية لا تموت، والشيخ المقرمي كان تجربة، تجربة رجلٍ سكن القرآنُ قلبَه، فصار يمشي بين الناس بنوره.

وحين اختاره الله لختام حياته في مكة المكرمة، بدا ذلك كخاتمة تليق برجل عاش لله، ومضى إلى الله، وتعلّق بالله.

إن كتابة سيرته ليست رثاء، بل واجب تربوي؛ لأن الأجيال القادمة تحتاج أن تعرف أن الولاية ليست خرافة، وأن النور لا يزال في الأرض، وأن القرآن يصنع رجالًا إذا وجد قلوبًا صادقة.

ولعل من أهم ما تحتاجه الأجيال القادمة ليس قصّة الشيخ، بل منهجه؛ لأن التجارب الراقية تنتقل بالمنهج لا بالسرد، وفيما يلي أبرز معالم هذه المدرسة:

أولًا: معالم منهجه التدبّري:

1. قراءة القرآن كوحدة عضوية متكاملة:

كانت من أهم خصائصه أنه لا يتعامل مع الآيات كجزرٍ منفصلة، بل كان يرى القرآن كصفحة واحدة تتواشج فيها المعاني، وتتجاوب الآيات مع أخواتها.

يتنقّل بين السور بوعي العلاقات الداخلية، فيُظهر لك وحدة الخطاب، واتساق الروح، وانسجام المقاصد.

وهذا المنهج يُعيد المتدبّر إلى الأصل الأول أن القرآن نزل ليُفهم جملةً لا كأنصاف جمل.

2. الانطلاق من المقصد قبل التفصيل:

كان يبدأ من مركز المعنى العام، ثم ينفذ إلى التفاصيل، لا العكس، فهو يقرأ السورة بحثًا عن روحها، رسالتها الأساسية، خطّها الهادي، ثم يُسقط ذلك على آياتها.

بهذا يربط المتدبّر بين:

مركز السورة

ومقاصدها

ودلالة مقاطعها

وموقع كل آية في سياقها

وهذا منهج يحرّر من القراءة التجزيئية التي تُفقِد المتدبّر حرارة النص.

3. تذوّق الجمال المعنوي قبل التحليل اللغوي:

لم يكن ينطلق من التفكيك اللغوي أو البلاغي، بل من الدهشة المعنوية، ثم يعود إلى اللفظ ليُفسّر سبب الجمال.

فالجمال عنده ليس مسألة فنية، بل هو نافذة على المقصد الإلهي.

4. النظر للقرآن كخطاب تربية وهداية لا مجرد نصّ علمي:

كان يرى أن القرآن ليس كتاب معلومات، بل كتاب تشكيل روحي.

ولذلك لا يفسّر الآية بما تقوله فقط، بل بما تصنعه في الإنسان.

هذا يفسّر لماذا كان كلامه يوقظ الضمير لا يكدّس المعلومات.

5. الجمع بين القرآن والحديث في صورة واحدة:

كان ينظر إلى القرآن والسنّة كأنهما "صورتان لنورٍ واحد".

لا يفسّر حديثًا دون أن يبحث عن مرآته في كتاب الله، ولا يقرأ آية دون أن يطلب ظلّها النبويّ، وهذه مهارة لا يقدر عليها إلا من غاص طويلًا في الوحيين حتى توحّدت رويتُه.

6. البعد عن التكلف والتصنّع العلمي:

تدبّره بسيط، عميق، مباشر، نابع من حياةٍ مع القرآن لا من استعراضٍ معرفي.

تراه يستخرج معاني دقيقة دون اصطناع، وكأنّه ينقل عن تجربة عاشها لا عن كتاب قرأه.

ثانيًا: معالم مدرسته الروحية:

1. العبودية المطلقة لله هي مركز كل شيء:

هذه هي النقطة المركزية في منهجه التربوي، فالتدين عنده ليس طقوسًا، ولا مقامات روحية، ولا معارف عليا؛ بل هو تحققٌ كامل بمعنى العبودية: الخضوع، الافتقار، الاستسلام، والمحبة.

كان يردد: "من وجد الله ما افتقد شيئًا"، وهي خلاصة منهجه كله.

2. السكينة لا تُطلب… بل تُوهب لمن صحح الطريق:

كان يرى أن السكينة ثمرة لا تُنال بالسعي المباشر، بل تُعطى لمن صحّ مساره، ولذلك كان يقول: "اعمل بما عندك، وسيأتي ما ليس عندك".

مدرسته تنطلق من: التربية بالصدق لا بالبحث عن الأحوال.

3. الرفق بالنفس والناس:

لم يكن من أهل الشدة ولا التعنيف، بل كان يحمل روحًا لينة، ترى في كل نفسٍ قابليتها للاهتداء.

مدرسته تؤمن أن الإنسان إذا هُدي إلى المعنى الصحيح تغيّر تلقائيًا.

4. رفض مظاهر التديّن المفتعلة: كان يمقت الشكلية، ويرى أنها تحجب الإنسان عن المقصد.

التدين عنده:

بساطة

صدق

صفاء

قرب من الله

لا استعراض، ولا خطابات مشتعلة بلا أثر.

5. المداومة على الذكر بلا ضجيج:

كان الذكر عنده حالة داخلية أكثر منه ترديدًا.

ليس المراد كثرة الكلمات، بل حضور القلب مع الله.

ثالثًا: سمات التديّن النقي في تجربته:

1. تديّن إنساني: فلا ينفصل عن الحياة، ولا يعادي الفطرة، ولا يقصي النفس من حقها.

يجمع بين حب الله وحب الحياة، بين صفاء القلب وعمارة الدنيا.

2. تديّن بلا وساطة:

لا يربط الناس بشخصه، ولا يدّعي منزلة، بل يدفعهم مباشرةً نحو الله، كان يقول لمن يتعلّق به: "ارفع رأسك… التعلّق يكون بالله".

3. تديّن عملي وليس وعظيًا: فلا يطلب من الناس حفظ الكلام، بل تحويله إلى سلوك، ويركّز على العمل الصغير المتكرر لا على الخطابات الكبيرة.

4. تديّن يستند إلى التجربة لا التنظير: ما يتحدث به جرّبه، وما ينصح به عاشه، وما يدعو إليه تخلّق به، وهذا ما يعطي كلامه حرارة التأثير.

5. تديّن يربّي لا يحرّض: يُخرج الإنسان من الاضطراب إلى الاطمئنان، ومن التشوّش إلى اليقين، ومن التكلّف إلى البساطة.

خاتمة: مدرسة تستحق الدراسة والتدوين:

إن تجربة الشيخ محمد المقرمي ليست تجربة عابرة، بل نموذج تربوي وروحي يصلح أن يُدرّس ويُنقل للأجيال.

منهجه التدبّري مدرسة، وسلوكه مدرسة، وتديّنه مدرسة.

وكل مدرسةٍ أصيلة لا بد أن تحفظ عبر:

التدوين

والتحليل

والاقتداء العملي

لا بالبكاء على سيرة رحل أصحابها.

لقد رحل الشيخ، لكن منهجه حي.

ومن واجب المحبين والباحثين أن يحفظوا هذه التجربة، لأنها واحدة من التجارب القليلة التي أعادت للوحي دوره:

تربيةً، وتزكية، وفتحًا، ونورًا يمشي في الناس.

ختاما:

اللهم ارحم عبدك محمد المقرمي، واجعل القرآن ربيع قبره، وأنسه في وحدته.

اللهم اجزه عن أمته ودينك خير الجزاء، وارفع درجته في عليين، واسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم أَلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف على الأمة خيرًا في علمها ودينها وأخلاقها.

نسأل الله أن يجعل أثره ممتدًا، وأن يجعلنا من السائرين على الطريق الذي سار فيه: طريق الصدق، والوحي، والأنس بالله.

جمعه وأعده: خادم الأخيار والعلماء